Repos actif : quand le cerveau choisit ses moments

« Lorsque mon cerveau travaille en dehors des horaires »

C’est mercredi.

Jour de repos sur le papier.

Mais rien de reposant pour le corps, ni pour l’esprit.

Les deux derniers jours m’ont épuisée.

Je le sens dans chaque geste. Chaque mot est un effort.

Je suis sortie péniblement faire quelques courses avec ma fille.

Sans elle, je ne serais pas sortie du tout.

Elle me guide, elle m’accompagne, elle me soutient sans même s’en rendre compte.

De retour à la maison, je n’ai plus de force.

Pas pour cuisiner. Pas même pour manger.

Je m’enferme dans le noir.

Je m’allonge. Je laisse passer le temps. Mon corps demande l’arrêt total.

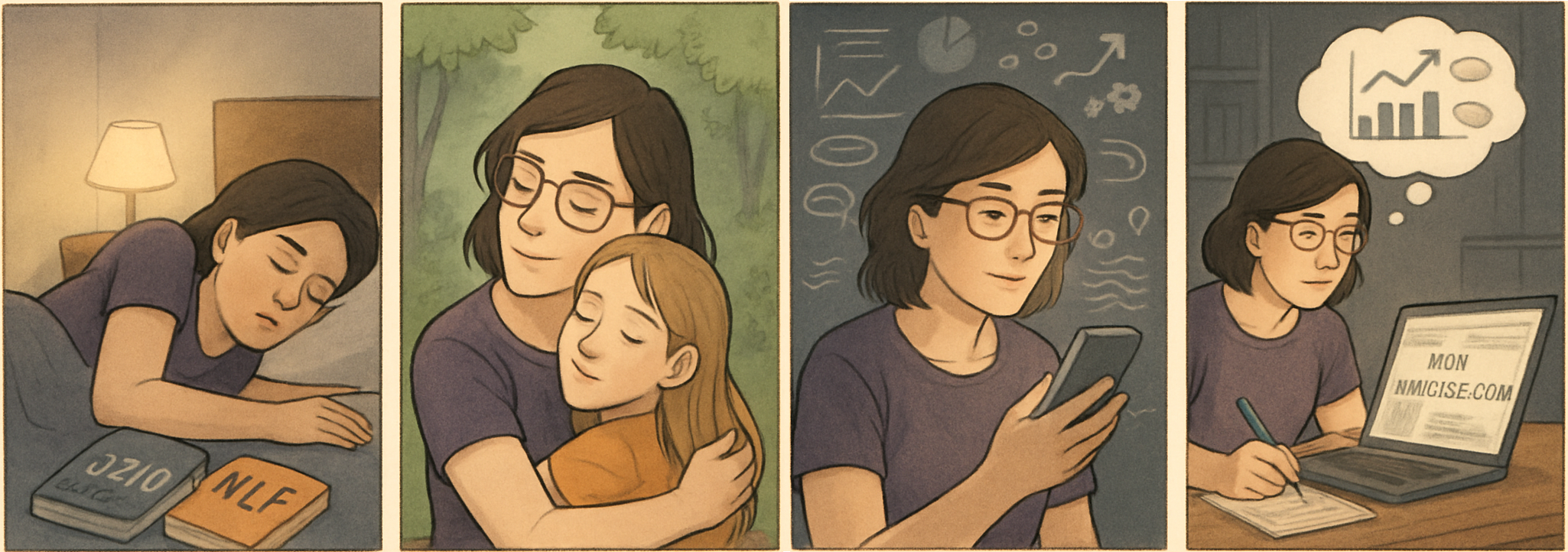

Et puis… une heure passe.

Et mon cerveau commence à s’allumer. Lentement. Par à-coups.

Je repense à ma semaine. À mardi.

À ce que j’ai laissé en suspens.

Et là, tout se met en place.

Maintenant :

Peut-être demain :

Les idées s’enchaînent.

Les connexions se font.

Des solutions apparaissent, que je ne parviens jamais à formuler dans l’urgence des bureaux, sous les néons, dans le cadre rigide de l’institution.

Je prends mon téléphone. Je lance l’enregistreur vocal.

Des phrases sortent. Des pistes, des formulations.

Un plan d’action se dessine.

Là, dans le noir, sur mon lit, au cœur d’un silence imposé.

Ce n’est pas un vrai repos.

Mais c’est un espace mental.

Un espace sans bruit, sans sollicitation, sans obligation immédiate.

Et c’est dans cet espace que mon esprit peut, enfin, penser librement.

Créer. Structurer. Résoudre.

Le paradoxe est cruel :

Je suis incapable de fonctionner dans les temps « prévus pour ».

Et c’est dans les interstices, dans les replis, que je suis la plus claire. La plus efficace.

Mon jour de repos devient le moment où j’avance.

Pas par obligation. Mais parce que mon cerveau, enfin, le peut.

Article

Travailler autrement, être jugé pareil : l’impasse institutionnelle des fonctionnements atypiques

Travailler à mi-temps, cela signifie officiellement la moitié du temps de présence.

Mais quand on vit avec un fonctionnement neuroatypique, et qu’on exerce dans une institution normée, le temps réel donné, lui, est bien plus vaste.

Il déborde. Il se déplace. Il s’infiltre dans les jours de repos, les soirées, les nuits parfois.

Parce que le cadre professionnel ne permet pas, ou peu, d’élaborer, de structurer, de résoudre les problématiques complexes que posent nos missions.

Parce que le corps est trop stimulé. Le cerveau trop encombré.

Et alors, le vrai travail intellectuel, celui qui est créatif, efficace, structurant, se fait ailleurs. Hors cadre.

Mais ce temps-là, ce temps cognitif, ce temps invisible, il n’est ni reconnu, ni valorisé, ni même compris.

Il ne rentre pas dans la feuille de présence. Il ne coche pas de case dans l’organigramme.

Et pourtant, c’est dans ce temps-là que se joue l’essentiel.

Le paradoxe du temps invisible

Vous travaillez à mi-temps. Et vous êtes observée, parfois évaluée, comme si ce mi-temps devait produire l’équivalent exact (en contenu, en efficacité, en conformité) d’un schéma normé.

➤ Ce que l’on ne voit pas, c’est le coût cognitif de chaque présence.

➤ Ce que l’on ne reconnaît pas, c’est le temps de régulation nécessaire avant et après chaque tâche.

➤ Ce que l’on ne valorise pas, c’est la manière atypique dont la pensée se structure, en différé, dans les moments “non prévus pour”.

Cette logique institutionnelle est en décalage profond avec ce que vivent de nombreuses personnes neurodivergentes :

- qui résolvent des problèmes de manière non linéaire ;

- qui ont besoin d’isolement pour penser ;

- qui ne peuvent pas créer sous surveillance constante.

Les conséquences psychosociales

Cette incompréhension du fonctionnement cognitif atypique engendre plusieurs effets délétères :

- Un sentiment d’illégitimité : ne pas pouvoir faire « comme les autres », se sentir toujours à justifier une différence qu’on ne choisit pas.

- Une pression permanente à la preuve : devoir sans cesse prouver qu’on « travaille vraiment », qu’on « fait sa part », malgré l’absence d’horaires standard.

- Une fatigue morale accrue : la nécessité de compenser la non-reconnaissance par une implication émotionnelle et mentale décuplée.

- Une invisibilisation du mérite : quand les résultats sont là, ils sont attribués à un « bon fonctionnement », sans jamais interroger le coût de production invisible.

Penser une autre reconnaissance

La reconnaissance du travail passe trop souvent par des indicateurs visibles, mesurables, standardisés.

Or, le travail cognitif, émotionnel, adaptatif, fourni par les personnes en situation de handicap invisible, demande une autre grille de lecture.

Il est urgent de :

- Repenser la valeur du temps subjectif dans le travail : temps de maturation, temps différé, temps d’intuition.

- Intégrer les coûts invisibles à l’évaluation du travail accompli : charge mentale, hypervigilance, adaptation continue.

- Créer un cadre plus souple, basé sur la confiance dans les résultats, plutôt que sur le contrôle des horaires.

Pour conclure

Le vrai travail, pour beaucoup de personnes neuroatypiques, se fait souvent en dehors des heures prévues, dans des espaces calmes, dans un rapport discontinu au temps.

Ce n’est pas un écart à corriger.

C’est une richesse à reconnaître, une compétence à valoriser, une intelligence à protéger.

Et tant que ce temps donné invisible ne sera pas reconnu comme du travail, la reconnaissance, la vraie, restera hors d’atteinte.

Outils

FICHE DE SENSIBILISATION RH / ENCADRANT

Découvrez cette fiche de sensibilisation à destination des encadrants et RH : elle explique ce qu’est le temps de travail invisible chez les personnes neuroatypiques, et propose des pistes concrètes pour mieux le reconnaître et l’intégrer dans le cadre professionnel.